|

|

|

|

|

|

|

|

|

平成24年(2012)1月22日(日)に行われた「第3回大寒禊」(通算第5回目の禊)では、事前に当サイトで参加を呼びかけた結果、全国から16人の応募があったが、荒天のため欠席者が相次ぎ、茨城、群馬、埼玉、東京、神奈川から参集した12人(新人1人)が禊に参加し

、玉前神社大寒禊'12 として発表した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今回も開催に先立ち、Wa☆Daフォトギャラリーに

第4回玉前神社大寒禊のご案内 を掲示して和田グループ第七期を募集したところ、今回から受付時刻が午前8時半から9時までと、従来より1時間半も早まったため、間に合わない人が続出し、今回は、申込者8名、参加者7名(うち新人2名)と激減した。(次回から受付開始時刻を午前10時に戻してもらうようにお願いしている。) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

当日、筆者はJR青梅線青梅駅04:35発の一番電車に乗り、JR御茶ノ水駅06:13発→総武線→千葉駅07:05着 千葉駅07:10発→外房線→上総一ノ宮駅08:02着

の新ルートで現地入りした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

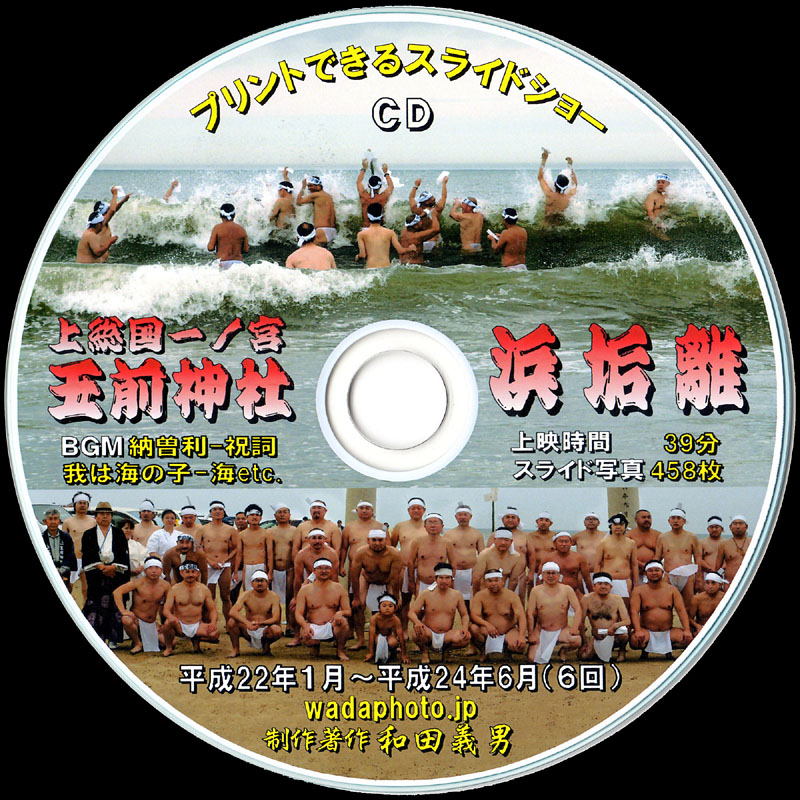

全国連和田グループ7期参加者全員に名簿と共に進呈したCD |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲

和田グループ第7期7名は、斎館で参加費500円と直会会費2000円を納入した後、ミーティングを実施し、全員に名簿と共に第6回までの写真458枚を収納したスライドショーCDを進呈した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1400)488KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

▼ 総勢24名の参加者たちは、斎館から参集殿(さんしゅうでん)に移動し、お払いを受けたあと、玉串を献上して参拝。最後に栗原宮司の歓迎の挨拶が行われ、御神酒が振る舞われた。プログラムでは開講式とある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2400X1650)826KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼

参加者代表による玉串奉奠(たまぐしほうてん)は、3名となり、和田グループから新尺俊勝世話役(

7回目 茨城県土浦市 52歳)と松本高明さん(5回目 神奈川県川崎市 48歳)が女性参加者とともに選ばれた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1500)418KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

栗原崇次宮司と御園生義輝総代長による |

玉串奉奠 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2400X1150)302KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼

参集殿での参拝後、斎館に戻り、国旗拝礼、国歌斉唱、道彦(みちひこ)(禊指導者)の富越脩権禰宜による錬成講習、一宮町南消防署による救命講習が行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

道彦 |

による |

鳥船 |

の練習 09:53 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

救命講習が終わった後、男性参加者たちはその場で越中褌や鉢巻を締め、禊の身支度を整えた。一般参加者で褌の締め方が分からない人がいたので、和田グループの長谷川昇司世話役が指導する一幕があった。女性参加者2名は、別室で白衣に着替えた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

だいかんに しめるふんどし はまみそぎ |

|

Naked water purification at beach, wearing fundoshi loincloth in

the coldest season. |

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1500)505KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼

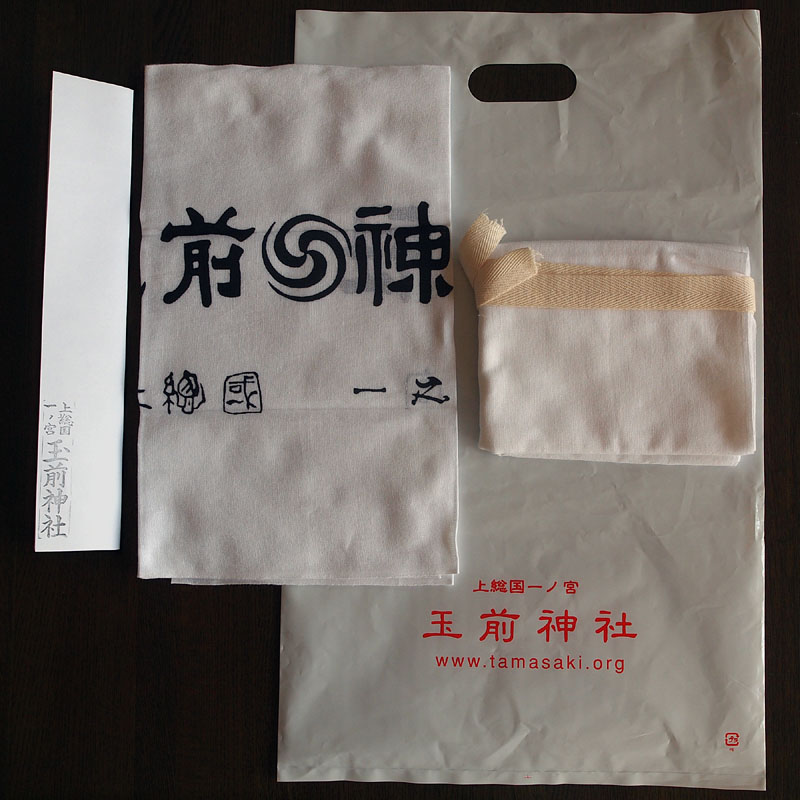

今まで褌・鉢巻は、参加費1000円の中に含まれていて全員支給されていたが、今回から褌・鉢巻は持参のものを使うことになり、参加費は500円となった。持っていない人は、500円の初穂料を納めて「ふんどし・はちまきセット」をいただくことになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 鉢巻は、晒を切り出したものではなく、玉前神社の神紋や文字が入った立派なもので、500円はする。巫女手縫いの褌とあわせて500円ならとても安い。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ふんどし・はちまきセット(500円の初穂料)と大祓詞

|

|

|

大祓詞(全員に配付) |

鉢 巻 |

巫女手縫いの越中褌 |

|

|

|

拡大写真(2000X2000)477KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼

参加者たちは、斎館で上着をはおり、神社へは戻らないので手荷物一切を持ち、神社裏手の駐車場からシャトルバスに乗り、午前10時半頃、一宮海岸の斎場に向かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

シャトルバスに乗って一宮海岸の斎場に向かう 10:32

|

|

|

|

|

|