|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�V�O���C���S�� |

|

|

|

�V�O�� |

|

�啪���L�㍂�c�s |

|

����19�N�i2007�j�Q��24���i�y�j |

|

�B�e�E����F���� �_�@�ďC�F�a�c�`�j |

|

|

|

|

|

|

|

�@������тɁ@�����Ԃт������@�͂₭�� |

|

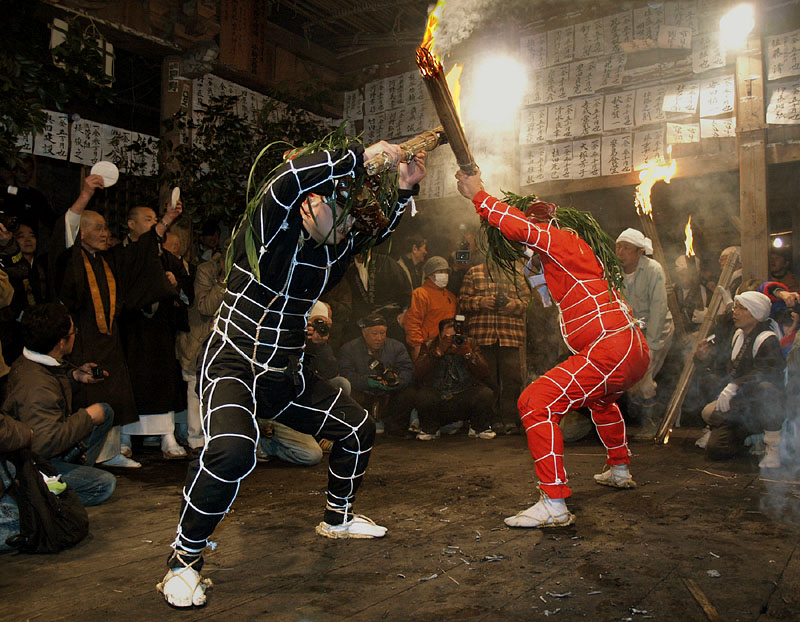

First Yakushi ritual this year, white fundoshi loincloths standing out by bonfires. |

|

|

�@����19�N�i2007�j�Q��24���i�y�j�啪���L�㍂�c�s�i�Ԃ��������j�厚�i���������j���≮�i�Ȃ������j�Ɍ��V��@�̒��≮�R�i�Ȃ�����₳��j�V�O���i�Ă�˂j�ŁA�����i���ɂ����j�����̘Z�����R�i�낭�����܂�j�ɓ`���C���S���i���ザ�傤�E���ɂ��j���J���ꂽ�B |

|

�@�C���S��́A���N�������V���ɓV�O���u���̖{���E��t�@���̑O�ōs�����ł���B�ߌ�R��������Z�����R�ɏ��݂��鎛�@�̑m���������u���ɏW�܂�A�[���܂Œ��̋s�i���傤�j���s����B�ߌ�V����������P���S�i�����炢���Ɂj�i�ԋS�j�ƍr�S�i���炨�Ɂj�i���S�j���̑m���ƃe�C���V�i����j�߂��҂������V�O���O�̒��≮���i�Ȃ�����₪��j�Őg�𐴂߂�R�[���g���i�C�����j���s����B |

|

�@�ߌ�W�����A�Ղ葕���ɐg����҂����́A�����ّO�Œ����Tm�̑叼���i�����܂j�O�{�ɉ�t���A��ɂԂ��ĉ̕����U�炵�A�u���E�����ЁE�{���̑O�ʂɍ��X���ȁi�����j���ă^�C�A�Q�ƌĂ��̋V�����s���B�@�Ԃ��Ȃ��m���������u���ɏW�܂�A�njo�i�ǂ��傤�j���n�܂�A��̋s�i���傤�j���s����B�ߌ�X�������痧���i�����₭�j�ƌĂ��s���Ɉڂ�A���q���̉��t�ɂ��킹�đm�������ɂ�镑���i�܂����j�A�J���i�����͂��j�A�����i���������j�A��S�i�������Ɂj�̖@���i�ق��ԁj�i�����V���̕��x�j���ߌ�10�����܂ő����B |

|

�@�ߌ�10�����ɂȂ�ƍ��P���S�i�����炢���Ɂj�i�ԋS�j��������A�����i�����܂j�������ču�����������B�����čr�S�i���炨�Ɂj�i���S�j��������A�N���C�}�b�N�X���}����B�����͏����̉̕�����юU��A�����������߂�B�S�̖ږ݂��T�i�܁j�����ƁA���̑��D��ő��R�ƂȂ�A�Ō�ɐԋS�E���S���M�҂�̌���K�������Œ@���A���a���Ђ̉��n��^���ĕ�����B�i���w��d�v���`�����������j |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�g��ʐ^�i1300X1600)229KB |

|

|

|

| �Ԃƍ��S�̉������ӏ���t�@�@�k�M |

|

|

�����Ƃ���@���ɂ̂��������@�͂₭�� |

|

First Yakushi ritual this year, ogres of red and black pushing together. |

|

|

|

�ԋS�E���S�̖@���@2009.2.24 22:15

|

|

|

|

�g��ʐ^�i1800X1400)439KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�Ȗx��������� |

|

|

|

����_�� |

|

�V���������s�i���Ȕ��s�j |

|

����20�N�i2008�j�Q���X���i�y�j |

|

�B�e�E����F�a�c�`�j |

|

|

|

|

|

|

�@����20�N�i2008�j�Q���X���i�y�j�A�V���������s�i���Ȕ��s�j�Ȗx�i�Ƃ��ڂ�j�ɒ������鑃��_���i������E����j�ŗ�������Ղ��ꂽ�B��������Ղ��J����鑃��_�Ђ́A�Ȗx�ӂ邳�ƌ𗬉�ق�������Đ����̂Ƃ���ɂ���B���Ȕ��s��тɂ́A���x�i�������j���J�鑃��_�Ђ���_�ЂƌĂ��_�Ђ������B�����̐_�Ђ�����̂ŁA�Ԉ��Ȃ��悤���ӂ���K�v������B |

|

�@�V���N�ԁi1570�N��j�A�㐙���M�����x�o�R���̓Ȗx�ɂ��鑃��_�Ђɔ�����V�i�т������Ă�j���J��A�폟�F���܍��L����������̂���������Ղ̎n�܂�Ƃ�����B���N�O�܂ł͂P��15���ɊJ�Â���Ă������A���O�̏�������ςȂ̂ŁA�Q���̑��y�j���ɂȂ����Ƃ����B�V�����싛���s�i����a���j�Y���̗�������ՂƂ��킹�āA�z��̓�剟����ՂƌĂ��B |

|

�@�ߌ�V���T�����A���ۂ̍��}�ŗ�������Ղ��͂��܂�A���j�����͌ߌ�W�������܂Łu���i�I�j�b�Z�A���i�I�j�b�Z�v�u�T�����i�T�^�j�A�T�����v�ȂǂƑ吺�Ŋ|�������|�������Ȃ���A�Ώ��i�قāj�����g�̂��Ԃ������A���ݍ������J��L���A����_�Ж{�a�͔M�C�ɕ�܂ꂽ�B |

|

�@��P���Ԕ��̊ԂɁA270�����̕��D����܂����̂ŁA50�l�ŕ��ς���ƈ�l�T���͊l���ł��鐔�ł���B���̕��D�́A�I����A�ӂ邳�ƌ𗬉�قňꓙ�܂̂T���~���͂��߁A�Ɠd���i�ȂǁA���Ȍi�i�ƈ�����������̂ŁA�Q���҂̑傫�Ȋy���݂ƂȂ��Ă���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�䂫�̂��Ɓ@�ӂ��ӂ��Ƃ�́@����ӂǂ� |

|

A snow village,

White loincloths

for lucky plates. |

|

|

|

|

|

|

�g��ʐ^�i1800X1350)461KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

���{�{�͂����� |

|

|

|

���{�{ |

|

���m�����s |

|

����18�N�i2006�j�Q��10���i���j |

|

�B�e�F����F�a�c�`�j |

|

|

|

|

|

�@����18�N�i2006�j�Q��10���i���j���m�����s�i���Ȃ��킵�j�ɒ������隠�{�{�i�����݂̂�j�ōP��̗��Ղ肪�J���ꂽ�B���{�{�̗��Ղ�͐������͙T�ǐ_���i�Ȃ������j�Ƃ����A���N��������13���ɍ֍s�����B�T�Ǎ��i�Ȃ��������j���[�������j�i�͂������Ƃ��j��������𗎂Ƃ��ׂ��S���̐_�j�i���Ƃ��j�ɐG��悤�Ɲ��ݍ����E�s�ȍՂ�ŁA�]�ˎ���̖�������n�܂����Ƃ����B���N�͂X��l�̂͂����j��14���l�̊ϏO�����{�{�ɉ����A��K�͂ȗ��̃y�[�W�F���g���J��L����ꂽ�B |

|

�@�͂����A�́A�����������������ƁA�Q�������̐Β����O�̌����_�ɂ���Ă���ƁA�ЂƂ��������グ����A���X�ƂȂ������𗧂āA�C�����グ��B���̌�A�Q�����������A�O���ʂ��Ě��{�{�ɂȂ��������[����B���z�����X�ɐ��ɌX������A�Β����O�̎Q�������́A�O������吨�̂͂����A����𑈂��ď�荞�݁A�Ȃ��������g���ė���������i�������A�͂����ɂ�������炸�A�M�C����Ղ�̉������}�����B |

|

�@����ȁu�Ȃ������v���O���ʉ߂�����A�Q���͐_�j��҂���͂����j�����ň�t�ɂȂ����B�_�j�͎Q���̂ǂ���������Ă��邩������Ȃ����A�K���O���ʂ��ęT�Ǔa�Ɍ������̂ŁA�O��t�߂���Ԃ̍��G�ƂȂ�B |

|

�@�艱�����Q�q���ĎQ���Ɉ����Ԃ������ƁA�Ԃ��Ȃ��_�j���Q���Ɍ���A�͂����j�������u���b�V���C�I�v�u���b�V���C�I�v�Ɛ����|���Ȃ����Ăɐ_�j�ɎE�����Ă͂����̉Q�����܂ꂽ�B���N�̐_�j�͐_���i�݂����j�i��_�� ���݂����j�őI�ꂽ�Óc�q������i31�j�B�_�j�̌x����͐��J��������i40�j�B |

|

�@�ߌ�T��13���A���C���グ�ď��X�ɘO��Ɍ������Ă���͂����̉Q�������Y���������B���肬��̎����ł���B�ߌ�T��18���A�Q�̒��S�������Ȃ̑O�ɂ���Ă����B�͂����j�������K���ɂȂ��Đ_�j�ɐG��悤�ƌQ�����Ă���l�q���B�e���邱�Ƃ��ł����B |

|

|

|

|

|

|

|

| ���t��͂����Ŗ��܂隠�{�{�@�@�k�M |

|

|

�͂͂��@ �͂����ł��܂�@�@�����݂̂� |

|

Early spring,

Kouno-miya shrine

overflowing

with naked men. |

|

|

|

|

���v�̎Q���E�E�E�_�j��҂͂��������i�ߌ�T���T���j |

|

|

|

�p�m���}�ʐ^�i1950x900�j446KB |

|

|

|

|

|

�����݂̂� �����̂��݂Ɂ@�₭���Ƃ� |

|

Kouno-miya shrine,

Exorcism

by touching

the naked God. |

|

|

|

|

�O��ɒB�����Q�i�ߌ�T��21���j |

|

|

|

�g��ʐ^�i1400x720�j188KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���������s |

|

|

|

������ |

|

�����s�ڍ��� |

|

����21�N�i2009�j�Q��10���i�j |

|

�B�e�E����F�a�c�`�j |

|

|

|

|

|

|

�@����21�N�i2009�j�Q��10���i�j�ߌ�P�������瓌���s�ڍ���̓��@�@�E�������i��イ���j�Ő��s���Ƒ�F�����i�������Ƃ����j���J���ꂽ�B���s���ɐ旧���A�u�����������v�u�ڍ����S��v�Ə����ꂽ���Z���H�D�����d�M�k�������c����i�����킾�����j����ɋ����ɉ��݂��ꂽ���s��ɎQ�W�B�c��ۂ̉��t��]�˂��q�̕����ł���Z���i�܂Ƃ��܂��j���I�����B |

|

�@���N�A�S���̓��@�@���@�����t���s��s���R�ɂ��鐳���R�@�،o���i���傤���イ����E�ق����傤���j�ɓ��s�i�ɂイ���傤�j�����r�s�m��175�l�B��N11���P������Q��10���܂ł�100���ԁA���@�@��r�s���i�������炬�傤�ǂ��j�ŁA�ߍ��ȍr�s���C�߂��B�d�M�k�⎛�@�W�҂����́A�u�s�m�i���傤�����j����v�Ɛe�����ɌĂ�ł���r�s�m���������A�S���ɎU�����@�@���@�̏Z�E�߂��l�i���傤�ɂ�j�Ƃ������m�������B |

|

�@�r�s�m�����́A��t�����R�̖@�،o���ō�N��11���P������100���ԁA���E���瑍�Ẳ���f���A�P���ɂV��␅�����Ԃ�A�R���Ԃ̐����ƒ��[�Q��̊��Ɛ��i���������́u�S���s�i�ЂႭ�ɂ����傤�j�v�Ƃ����������C�Ƃ�ς�ł����B�������̐��s���Ɏp���������m���́A���c�����`�t�i�����������ǂ��E�łj��10���̍s�m�����̌v11���B�`�t������ɂ��āA�T���Â��E�Ɉʒu���A���ՂƌĂ�鉼�ݐ����ɑΛ��i�������j�����B�r�s�m�����́A���߂�E������꒚�̗��`�ɂȂ�A��r�s����100���Ԏ��{���Ă������̂ƑS��������@�̐��s���I���A�{���ŊJ�Â�����F�����i�������Ƃ����j�ɎQ��̌�A����ďo�g�̎��@�ɋA�邱�Ƃ��ł���B10�l�̍r�s�m�����́A���c�`�t�̍�@�ɍ��킹�A���s�̕��i�������傤�������j�������Ȃ��璍�A���i���߂Ȃ�j�ƑE�i�����j�����炵�����Ձi�����j���琅�s���i�艱�j�Ő������݁A���������ē��ォ��w��̎�Ɉ�C�ɐ��𗁂т����B |

|

|

|

�@���s�����I�������A�������{���ő�F����J���ꂽ�B�r�s�m�ƌĂ��ނ�́A���m�ɂ͉����F�����s���C�@�t�i����ق����j�ł���B���@�@�̑m���̂����A100���Ԃ̍r�s�s�����҂́A�`�t�i�łj�i�����F���̎t�́j�����@���A�@���������C�@�t�Ƃ��ĔC�������B�����F���̂��ƁA�s�҂����͐M�҂̑O�ɕ��сA�Έ���N�Z�E�ɂ��j�������������ƁA���c�����`�t��10�l�̍s�m�����̏Љ�ƈ��A������A�����̒d�M�k�������{���߂���F����͐����̂����ɂ��J���ƂȂ����B

|

|

|

|

|

|

|

|

| �~������]�˂��q�M�k�̓Z���@�@�k�M |

|

|

���߂�����@���ǂ�������Ƃ́@�܂Ƃ��܂� |

|

A scent of plum, believers of traditional Tokyoite dancing with Matoi. |

|

|

|

|

|

|

|

|

�g��ʐ^�i1800x1350�j773KB |

|

| ����̑m�����̊��̍C���@�@�k�M |

|

|

�т������́@�������傤�܂�́@����̂��� |

|

Buddhist priests of white loincloth, Cold water purification for the achievement. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�������E���̍r�s |

|

|

|

������ |

|

�_�ސ쌧���q�s |

|

����16�N�i2004�j2��11���i���j |

|

�B�e�F����F�a�c�`�j |

|

|

|

|

|

�@�r�s�m�i���炬�傤�����j�̐��s�i�������傤�j��������Ƃ����̂��A2004�N2��11���i���j�����L�O�̓��Ɋ��q�̒������ɍs�����BJR���{����E���q�w����3�Ԑ��̃o�X�ɏ���A5���قǂŃo�X��E�������ɒ����B�������̓����͒������ɂ���B |

|

�@�~�̊��q�ό��̈�u�������̍r�s�v�́A�u���������������i������傤�����E�����Ƃ����j�v�ɑg�ݍ��܂ꂽ�u��r�s�m�������i�������炬�傤�����E���傤�܂��j�v�̒��ōs����B������́A�@�،o�̗��z�Ɛ��E���a�A�h�M�k��ʑ�O�̔���^�y�i������炭�j�i�ꂵ�݂������A�^�̈��y��^����j���F�O����s���ł���B�����Ղ́A�Ɋ���100���Ԃ̍r�s���������A�r�s�m���o�g�̎��ɋA��A�R���ł���A���@�䂩��̒n�ōŌ�̐��s���s����B�������̍D�ӂɂ��A���̐��s�����J����Ă���A���q�̓~�̕������ƂȂ��Ă���B |

|

|

|

�@���N�A�S���̓��@�@�̎��@���琳���R�@�،o���ɔh�������r�s�m��100�l����Ƃ����B���N��130�l�قǂ���N11��1������2��10���܂ł�100�����A�r�s���ɓ��s���A�������r�s���C�߂��B�r�s�m�ɂȂ�ɂ��A���@�@�̑m���̂����C�@�K���ɉ��������̂Ɍ����A�������C�s�ɑς�����̗͂Ɛ��_�͂��v�������B |

|

�@�r�s�m�̈���́A����2�����ɋN�����A��3���̈�Ԃ̐�����3���Ԗ��Ɍߌ�11���܂�1��7���A�����ɐg�𐴂߂�u���s�v���͂��߁A�u�����̓njo�v�A�u�����i�ڂ�����j�����v�A���`���́u���ʍs�v������B�H���͒��[2��A�~����1�Ɣ��������Ƃ����B�₽�����𗁂сA������H�ׁA���ʂقǂ̌������C�s��ʂ��č߂��������߁A�S���甽�Ȃ���Ȃ�A���܂�ς�����悤�ɑ����g�ƂȂ�Ƃ����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

����̂���@�������傤�����́@����̂���

|

|

Sky

of the coldest seazon, White of the loincloth

the buddist bathing.

|

|

|

|

|

�C����

|

|

|

|

�g��ʐ^�i1200x1075�j295KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���� ���q�̒������ł́A�����R�@�،o���ő�r�s������s��ꂽ�����ɐ����Ղ�����s����B���N30�l�قǂ��Q�����邻���ŁA���N��23�l�������B�r�s�m�́A��r�s����100���Ԏ��{���Ă������s�ƑS��������@�̐��s���I�������ƁA�o�g�̎��@�ɋA���čs���B�����͔ނ�ɂƂ��Ďv���o�[������₩�ȓ��Ȃ̂ł���B |

|

|

�@�P��̐��s���A���s�̕��Ƃ����o���������Ȃ���7�`8���̌㕔�ɗ␅�����Ԃ�B���s�̕��Ƃ��A��ߓV�Ȃǂ̏��V�P�_�i����Ă�j�̌����ƘZ��������F����̂��Ƃ����B�O���[�v���ɓ��t��������̂ŁA���̎w���ɂ�萮�R�Ƃ������s�������Ȃ���B1��̐��s��10���قǁB���̃O���[�v�̐��s��8���̍r�s�m�ɂ��A���l�̎菇�ł����Ȃ�ꂽ�B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�w�L�� |

|

�� �� |

|

|

|

|

�g��ʐ^�i900x1200�j228KB |

|

�g��ʐ^�i900x1200�j265KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���@�֎����̍r�s |

|

|

|

���@�֎� |

|

�ΐ쌧�H��S��B�u���� |

|

����19�N�i2007�j�Q��16���i���j |

|

�B�e�E����F�@�� �@�ďC�F�a�c�`�j |

|

|

|

|

|

|

�@����19�N�i2007�j�Q��16���i���j�A�ΐ쌧�H��S�i�͂�������j��B�u�����i�ق������݂����傤�j�����i�ނ�j�̓��@�@��h�R�i�ق���������j���@�֎��i�݂傤�ق���j�ɂ�����12�l�̍r�s�m�ɂ��A�R����F����J���ꂽ�B |

|

�@����A�S���̓��@�@���@�����t���s��s���R�ɂ��鐳���R�@�،o���i���傤���イ����E�ق����傤���j�ɓ��s�i�ɂイ���傤�j�����r�s�m��183�l�B��N11��1������2��10���܂ł�100���ԁA���@�@��r�s���i�������炬�傤�ǂ��j�ŁA�ߍ��ȍr�s���C�߂��B���N���@�֎�����Z�E�̑�X���T��l�̎q���E��X������l�����߂Ă̍r�s�i���s�j�ɎQ�����Č����ɐ����i���傤�܂�j�B���̓������r�s���C�߂�11�l�̏�l�Ƌ��ɋA�҂��A���@�֎��ő�F����Ís���ꂽ���́B |

|

|

|

�@��X�Z�E�ɂ��ƁA���N���s����183���̏C�s�m�̂����r���E���҂��V��������A����1���͓��@�㎀�S�����Ƃ����B�܂��ɏ}�E�҂��o��قǂ̖��q���̍s�ł���B�N�X�E���҂������Ă���Ƃ̂��ƂŁA�m��Ώd����ɂ��̗͕s����A���q���ɂ��E�ϗ͂̒ቺ�Ȃǂ̗v�����l�����邪�A������ɂ��Ă��L���Ȑ�����������{�̐����f���Ă��邱�Ƃ����͊m���Ȃ悤�ł���B |

|

�@�����̏C�@�t�E�x�c������l�͍��N���Q�Ă��A���ɑ�\�s�i10��̍r�s�j�𐬖������B��b�R������̈�苗��i�������j�̂悤�ɐ�����s��B�������C�@�t�͋ɂ߂ċM�d�ȑ��݂ŁA���̓��A�M�҂�̑��h�ƒ��ڂ𗁂т��B |

|

|

|

|

|

|

|

| ������s���������S�@

�@�k�M |

|

|

�т������́@���傤�����͂��͂��@����݂��� |

|

Purification with water

in the cold season,

The ascetic

of a white loincloth,

has white hair on his head

and a white beard. |

|

|

|

|

��Ăɗ␅�𗁂т� |

|

|

|

�g��ʐ^�i1600x1070�j525KB�@

|

|