|

|

|

|

|

としむかう はやしのきこゆ みそぎかな |

|

Greeting the New Year, water ablution hearing festival music. |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1400x1150)281KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

毎年、正月第二日曜日に鐵砲洲稲荷神社で行われる寒中水浴は、新春に神前で冷水を浴びて心身を清め、禊祓(みそぎはらえ)と無病息災を祈願する神事で、かつては寒垢離(かんごり)や寒禊(かんみそぎ)と呼ばれて、江戸時代から武士や庶民の間で広く行われてきた年始めの行事です。垢離(こり)は漢語にはなく、純粋の和語(大和言葉)ですので、日本独自の風習であることが分かります。

鐵砲洲稲荷神社で行われる寒垢離は、江戸時代、薄着と水浴により難病から救われた地元の人々が氏神様への感謝の気持ちを込めて始まったものといわれ、戦後、先代の中川正光宮司(明治41年(1908)〜 平成17年(2005))が寒中水浴大会という現代語に置き換えて復活されたもので、平成25年(2013)で58回目を迎える伝統の祭礼です。

平成20年(2008)に交通新聞社から発行された大人の首都圏散策マガジン「散歩の達人ムック/祭り&イベントカレンダー2009」の「水の祭り」の部でトップに紹介されたことから、関東一の伝統と格式ある水の祭りとして人気を集め、毎年参加者が増えています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

びゃっこんの かんのすいぎょう えどばやし |

|

Cold water ablution of white loincloth with Edo festival music. |

|

|

|

|

鐵砲洲囃子をバックに寒中水浴 2009.1.11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東京下町の江戸っ子たちとの交流を通じて日本古来の裸褌(はだかふんどし)文化である寒禊(かんみそぎ)を体験するため、寒中水浴大会を主催する鐵砲洲稲荷神社弥生会(やよいかい)の会友・和田義男がWa☆Daフォトギャラリーに広告を掲載して全国から希望者を募集し、平成22年(2010)の第55回大会から「和田グループ」として規律と格式ある神事水浴を行っています。

参加者は、体調管理を含め、全て自己責任で行動して頂きますので、年齢制限はありません。当日、体調が悪いと感じた方は、勇気を持って参加の中止を選択して下さい。

今回、申込頂きますと、全国連和田グループ第四期参加者となります。今後とも気力体力の続く限り、毎年和田グループを編成して参加したいと思っていますので、どうか宜しくお願いします。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

としひとつ かさねてびゃっこん かんのこり |

|

Winter water ablution, white loincloth aging a year. |

|

|

|

有志による二度目の水浴 2009.1.11 11:20

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 文久2年(1862)大分県宇佐郡に生まれた川面凡児(かわつら・ぼんじ)という先人が廃(すた)れていた奈良時代の禊行法(みそぎぎょうほう)を復興し、現在、川面流(かわつらりゅう)として、東京都青梅市(おうめし)御岳山(みたけさん)山頂(929m)に鎮座する武蔵御嶽神社(むさしみたけじんじゃ)の滝行(たきぎょう)や茨城県鹿嶋市に鎮座する鹿島神宮の大寒禊など、全国各地で実践されています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

朝靄の深山幽谷滝禊 北舟 |

|

|

Waterfall purification in the morning haze of a deep mountain valley. |

2008年9月

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)402KB |

武州御嶽山滝行 |

準備運動の鳥船/御嶽山・綾広の滝(東京都青梅市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

いくつかの流派がありますが、大きな違いはなく、鐵砲洲稲荷神社で行われる寒中水浴も東京都神社庁練成行事道彦(みちひこ)(導師)・篠直嗣(しの・なおつぐ)氷川神社(ひかわじんじゃ)宮司の指導により、川面流(かわつらりゅう)の禊行法で行われます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雄詰 |

の |

沼矛印 |

を結ぶ羽場左近さん/綾広の滝 |

|

|

|

|

拡大写真(2470x1090)489KB |

|

|

|

|

|

|

|

鐵砲洲稲荷神社では、毎年正月第二日曜日、白越中褌・白鉢巻の裸形(女性は白衣・白鉢巻)となり、公道に出て神社一周のランニングの後、神楽殿で演奏される鐵砲洲囃子が流れるなか、準備運動の鳥船(鳥舟)(とりふね)などを行い、大きな氷柱を入れて冷却した水槽に入り、胸まで冷水に浸かって「祓戸大神(はらえどのおおかみ)、祓戸大神・・・」と唱えつつ振魂(ふりたま)を行いながら心身を祓い浄めます。終了後、再び鳥船などによる整理運動を行って、禊を終えます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X450)535KB |

|

|

|

|

|

|

|

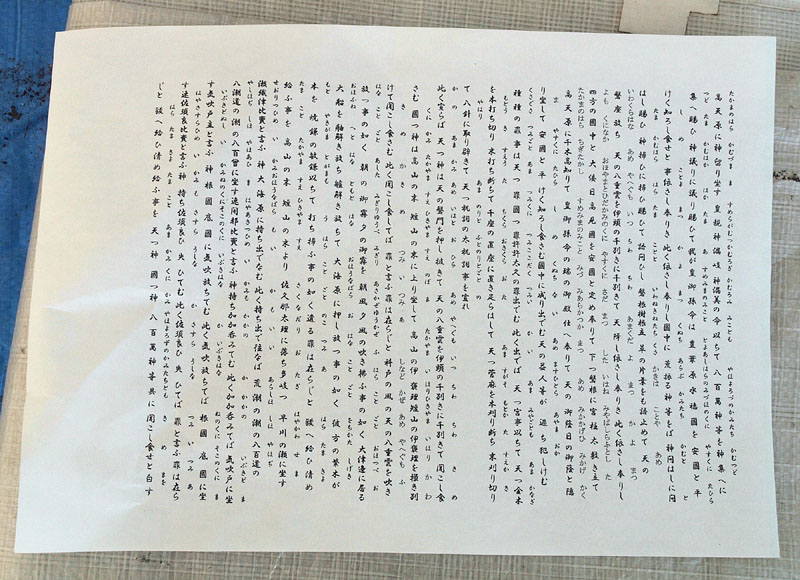

▲ 祓戸大神(はらえどのおおかみ)は、神道(しんとう)における祓(はらえ)を司る神々で、瀬織津比売(せおりつひめ)(罪・穢れを川から海へ流す)・速開都比売(はやあきつひめ)(海底で罪・穢れを飲み込む )・気吹戸主(いぶきどぬし)(根(底)の国に息吹を放つ)・速佐須良比売(はやさすらひめ)(根の国に持ち込まれた罪・穢れをさすらって失う)の四神です。祓戸四神ともいい、現在の廃棄物処理と同様のコンセプトにより、我々の罪・穢れを地中深く放逐する有り難い神々です。そのため、水行中は祓戸大神を幾度と無く唱えます。

6月と12月の大祓(おおはらえ)における宮司の祝詞(のりと)「大祓詞(おおはらえ・ことば)」には、この大神たちによる罪・穢れのリレーが唱えられていますので、良く聞いていると分かります。写真上の大祓詞では、最後の5行がそれに該当する部分です。古語ですが、日本語ですので、理解できます。大祓詞は、このようなリレーにより、罪や汚れを祓うことを八百万(やおよろず)の神々にお願いして完結しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1350)537KB |

|

|

|

|

|

|

|

神社一周の褌ランニング

|

|

▲ 準備運動の鳥船(とりふね)に入る前に、道彦を先頭に二列縦隊となり、裸のまま公道に出て、「エイッ、ホッ!

エイッ、ホッ!」の掛け声高く、鉄砲洲稲荷神社を一周するランニングを行います。東京のど真ん中で行う褌一丁のランニングは、恒例となっており、鐵砲洲の江戸っ子ならではの新春の風物詩です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1855x1960)438KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 鳥船(とりふね)とは、天孫降臨の際にニニギノミコト(瓊瓊杵尊)が乗られた船のことで、鳥船行事は、身体の邪気を発散させつつ心と霊魂(れいこん)を浄化統一する作法で、略して鳥船(鳥舟)といいます。その実際は櫓(ろ)で舟を漕ぐ動作が中心となります。

まず左足を踏み出して漕ぎ、引くときに「イーエッ」、押すときに「エーイッ」と声を出します。動きに合わせて和歌を一首。「朝夕に神の御前(みまえ)にみそぎして、すめらが御代(みよ)に仕えまつらむ(ん)」

次に右足を踏み出して漕ぎ、引くときに「エーイッ」、押すときに「ホッ」と声を出します。息が合ってきたところで、和歌を一首。「遠つ神固め修(おさ)めし大八州(おおやしま)、天地(あめつち)共にとは(わ)に栄えむ(ん)」

最後にまた左足を踏み出して漕ぎ、引くときに「エーイッ」、押すときに「サッ」と声を出します。息が合ってきたところで和歌を一首。「天津神(あまつかみ)、國津神(くにつかみ)たちみそなは(わ)せ、おもひ(い)たけびて我が為す業(わざ)を」。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1300)491KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲ これらの和歌は、清らかな言葉を発することにより、呼吸法と共に霊魂の浄化を促すもので、心身ともにその一切を浄化する禊の本旨を表しています。当日はこの和歌が掲示され、道彦の発声・動作に続けて行いますので、覚えなくても大丈夫ですが、後ろの方は字が小さくて読めませんので、ある程度頭に入れておかれると良いでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

祓戸大神 |

を唱える |

振 魂 |

|

|

|

|

拡大写真(1950X1200)552KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 鳥船の動作の間や禊祓行事(みそぎはらえ・ぎょうじ)を通して、振魂(ふりたま)という動作を行います。これも鳥船同様、心と霊魂を浄化統一する作法です。

腹の前で玉子を抱くように両手を上下に重ね、胸から腹にかけて上下にゆっくりと振りながら「祓戸大神(はらえどのおおかみ)、祓戸大神、・・・」と何度も唱えます。おにぎりを握るように行うとよいといわれています。何となく手の中が暖かく感じられるようになります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

腹の前で玉子を抱くように両手を上下に重ねる |

振 魂 |

|

|

|

|

拡大写真(1800x1350)271KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 一通り終わると、次は雄健(おたけび)行事。下っ腹に力を入れて雄叫(おたけ)びを上げます。叫ぶ言葉は「生魂(いくたま)」「足魂(たるたま)」「玉留魂(たまたまる・たま)」。 腰に手を当てて仁王立ちの姿勢をとり、前方に向けて大きく「いくーたまー!」と叫び、同じく「たるーたまー!」、腰を落として「たまたまるー」、上方に向かって「たまーっ!」と叫び、つま先立ちをします。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600X1.350)428KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 次は雄詰(おころび)行事。凶事をもたらす禍津霊(まがつび)を断ち、大地の霊気を受ける作法です。名称からはその動作を想像できませんが、二本の指で邪気を斬る動作をします。

足をやや開き、左手を腰に当て、天沼矛印(あめの・ぬぼこいん)(右手人差し指と中指とでつくる剣印(けんいん))を結び、額に当てます。国常立命(くにとこたちのみこと)と叫んだあと、自分の前に己の悪い部分があると想定し、それを斬ります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1100)371KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 気合を入れて「エイッ!」と声をあげつつ右手を斜左方に斬り下ろし、右足を引いて両足を揃えます。斬った後は斬り捨てではなく、救うために、「エイッ!」の気合と共に右手、右足を元に戻し、これを三度繰り返します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600X1200)346KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 最後は氣吹(いぶき)行事という深呼吸法です。息を吐きながら体の力を抜き、上体を前に傾けたあと、息を吸いつつ両手を開きながら上に伸ばし、上体を持ち上げてゆきます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1333)525KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 空を仰ぎ見て一杯に空気を吸い込み、広げた両手を握手のように重ね合わせ、息を吐きながら上体を前に傾けつつ両手を静かに丹田(たんでん)(臍(へそ)下約10cm)まで下ろして力を抜きます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大気を吸い込んだあと |

丹田 |

まで手を下ろして吐き出す |

|

|

|

|

拡大写真(1600X1100)462KB |

|

|

|

.jpg)