|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 平成19年(2007)の取材では、山さんの紹介で黒石寺の藤波洋香(ふじなみ・ようこう)住職(女性)と知り合い、3月13日にWa☆Daフォトギャラリーが黒石寺の公式サイトにリンクされた。以後、メールのやりとりが続いているが、セクハラ騒動や警察の介入に際しては、出来る限りのサポートをさせて頂き、お礼のメールが届いた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

和田様 いつも応援いただきありがとうございます。蘇民信仰の意味を理解しようともせず、ただただ裸にだけこだわる人間が多いのに辟易しております。そういう人たちによって蘇民祭は抹殺されることになるでしょう。マスコミのカラ騒ぎに付き合っている余裕はありません。いつものとおり黙々と準備を進め、粛々と祭りを執行するのみです。 2008.2.12

| 藤波様 お忙しい中、ご返事恐縮です。祭主としてのご立派な決意に感動しました。伝統の蘇民祭がつつがなく成就されることを祈念しております。有り難うございました。 2008.2.13 |

和田様 いつもお世話になっております。サンデージャポンの録画CD、拝見いたしました。明けても暮れてもセクハラだの全裸だのという騒ぎが続き、うんざりしてTVも新聞も週刊誌もほとんど見ておりません。世間にどう思われようと、マスコミがどう伝えようと関係ないのです。とにかく祭りが無事に終わったことを感謝するのみです。

そういう訳で、和田様から頂いたCDは貴重な記録映像ということになります。どうもありがとうございました。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

妙 見 山 黒 石 寺

住 職 藤 波 洋 香

〒023-0101岩手県奥州市

水沢区黒石町字山内17

TEL0197-26-4168

FAX0197-26-4303

http://kokusekiji.e-tera.jp/

kokusekiji@e-tera.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.2.21

藤波様 おはようございます。お送りしたCDが黒石寺の記録映像としてお役にたったこと、大変嬉しく思います。見ておられなかったそうで、念のためにと思ってお送りして良かったです。

1000年も続く伝統の蘇民祭に無知な部外者の介入があり、大変迷惑されたこと、お察し申し上げます。ポスターをJRが掲示しないということから始まった今回の騒動ですが、こんな小さなことをマスコミが取り上げて全国報道したことが発端です。それを更にエスカレートさせたのが警察当局で、蘇民袋を切り裂く親方の全裸が刑法の公然猥褻物陳列罪に当たるという発表でした。

去年、警察の強い要請を受けて、裸男たちの全裸を禁止することを受け入れられた藤波さんでしたが、苦渋の選択だったことでしょう。お陰で、柴燈木登りで全裸で山内節を歌っていた長谷川さんが警察から指導を受けるという前代未聞のハプニングが起こり、長谷川さんが大きなショックを受け、そばで取材していた私もその心情が痛いように分かりました。

去年発表した「黒石寺蘇民祭」の最後で、「これからは裸男たちは褌着用が義務付けられるが、神聖な儀式を担う親方は従来通りの全裸で祭りが行われるようになるだろう」と予測しましたが、私の予想通りになりました。警察は、親方すらもダメだということでしたので、どうなることかと心配していましたが、結果的には警察は動けず、伝統が維持されました。

これは、警察発表を受けて、渡海文部科学大臣が警察の伝統文化への行きすぎた介入に不快感を表明されたことが大きいと思います。警察は、これまでのいきさつを十分踏まえたものだと弁解しましたが、それなら介入することはできないと判断すべきで、警察の不明を渡海大臣によって糾弾された格好になりました。大臣のコメントで、伝統の裸文化を維持したいという熱い思いを抱く多くの良識派が溜飲を下げたのでした。

来年からは、警察の不当な介入はないと思われますので、藤波住職が推進する伝統の蘇民祭は不滅だと思われます。これからも国の指定を受けた貴重な無形文化財が変質することなく存続されることを祈念し、微力ではありますが、これからも応援させて頂きたいと思っています。有り難うございました。2008.2.22 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今晩は 蘇民祭については今更お話する程のこともないですが、千年の歴史ある素朴な祭りに魅力を感じ、今日まで続けてきました、時代と共に多少の変化は仕方ないが 行政が介入すると祭りはつまらなくなりますね、単なる観光のPRに過ぎなくなって・・・

47社もの報道機関が詰めかけ 彼らのためにやった蘇民祭みたいな気さえしました。(蘇民祭と言えば水沢市ですが 奥州市ではピンときません)

私が褌を締め(てやっ)たのは 日テレのザ・サンデーの石橋さんです、祭りデレクターとして頑張りたいので各地の祭りも教えて欲しいと言ってました。日テレ以外 TBSや東スポさんなどからも取材されました。 2008.2.27 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

厄除の儺追布は社務所で1枚100円で授与される。去年のものは境内の返納所に結ぶ。 |

|

拡大写真(2000x1500)706KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

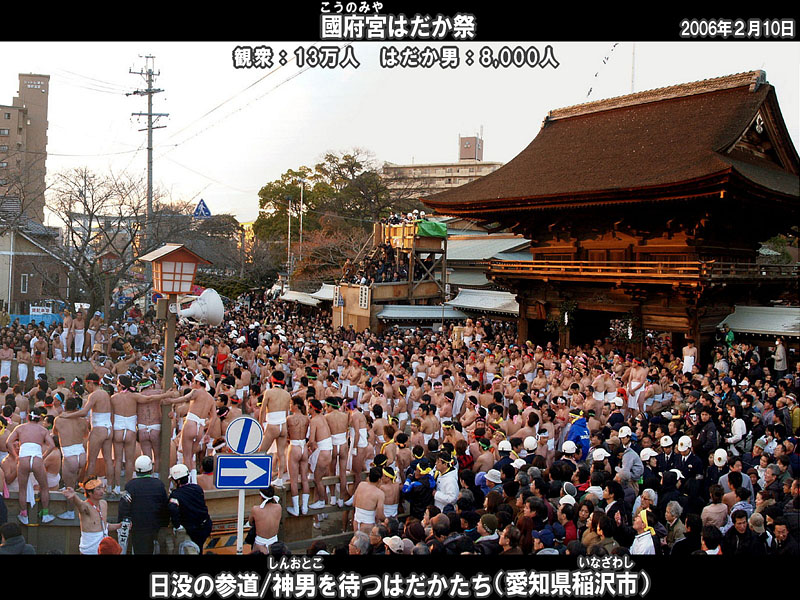

▲ 平成18年(2006)2月10日(金)愛知県稲沢市(いなざわし)に鎮座する國府宮(こうのみや)で行われた裸祭を取材した。このときも三木芳樹さんの紹介で、10年前から参加しておられる坂本勇一さんとJR東京駅で合流し、昼前に国府宮駅に着いた。 |

|

|

國府宮の裸祭は正しくは儺追神事(なおいしんじ)といい、毎年旧正月の13日に斎行される。儺追笹(なおいざさ)を奉納した裸男(はだかおとこ)たちが厄を落とすべく全裸の神男(しんおとこ)に触れようと揉み合う勇壮な祭で、江戸時代の末頃から始まったという。この年は8,000人のはだか男と13万人の観衆が國府宮に押し寄せ、大規模な裸のページェントが繰り広げられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)458KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ 午後4時ころ、楼門前の参道は、既に場所取りのはだか男たちに占領されていた。その間を縫って、なおい笹を担いだはだか連が楼門に入ってゆく。はだか男たちは顔見知りと手を合わせたりして盛り上がっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)410KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

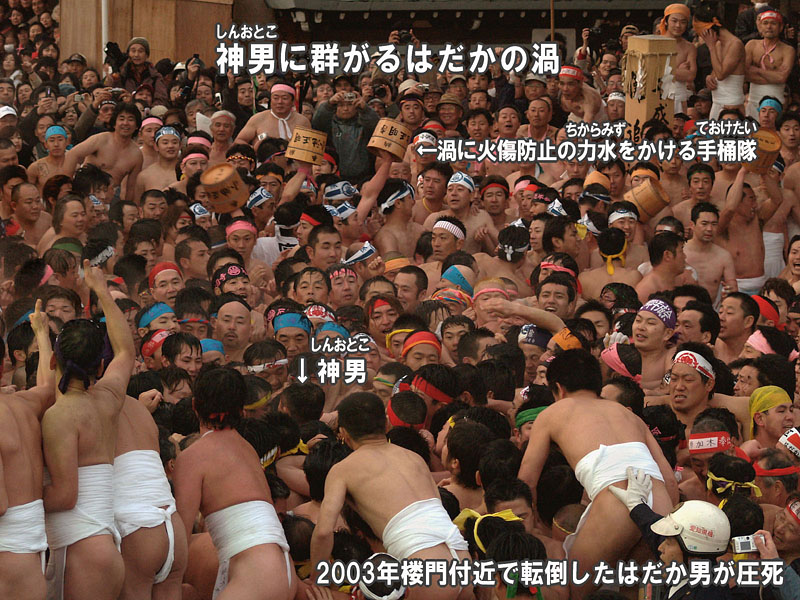

▲ 手桶隊が参拝して参道に引き返したあと、間もなく神男が参道に現れ、はだか男たちが「ワッショイ!」「ワッショイ!」と声を掛けながら一斉に神男に殺到してはだかの渦が生まれた。 |

|

|

2003年にはこの楼門付近で転倒したはだか男が圧死する事故が発生している。神社側は、倒れた場合、うつ伏せになって防御姿勢を取るように指導しているが、参加者に聞くと、折り重なって倒れれば、身動きできないので、どうしようもないという。まさに命がけの神事である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1500)456KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ はだか男も命がけなら、神男は最も死に直面している。平成21年(2009)2月7日(土)の祭では、常連のH. I. さんが國府宮の半纏を借り受け、神男と 神男のOBで組織する鉄鉾会(てっしょうかい)を密着取材し、「國国府宮はだか祭'09」として発表した。この年の神男は、稲沢市小沢の石材業加藤博康さん(29歳)。 |

|

|

神男や護衛の神守(かみまもり)たちが裸の渦の中で肌の摩擦により火傷(やけど)を負わないよう、手桶隊が力水を浴びせる。この水が潤滑油の役割を果たす。神男は全身を剃毛(ていもう)して摩擦による火傷を防ぐ。はだか男たちは、神男に怪我をさせないよう爪を摘んでおかなければならないが、時として守られず、神男の身体には容赦なく掻き傷が付く。 |

|

午後5時44分、力水を被ってずぶ濡れになった神男が儺追殿(なおいでん)に無事帰還した。三回のトライでやっと収容することができたという。神男と彼を抱きかかえて救出した神守の緊迫した表情から、如何に困難な作業であったかが想像される。 |

|

愛知県警は、神男の全裸が刑法の猥褻物陳列罪に当たるなどと云ったことはない。裸の男たちの命がけの神事が無事に終わることにのみ全力を傾注している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1500)586KB |

|

拡大写真(1600x1200)379KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

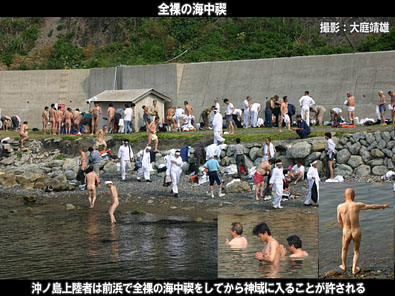

▲ もうひとつ全裸の祭礼を紹介したい。福岡市と北九州市の中ほどに宗像市(むなかたし)があり、その沖合いに大島(おおしま)と沖ノ島(おきのしま)からなる大島村がある。この沖ノ島は、聖なる神の島で、普段は宗像大社の神主一人が交代で島を守っているだけの無人島で、現在も女人禁制の島である。 |

|

|

毎年5月27日に沖ノ島で宗像大社沖津宮の現地大祭が行われ、一般の男性230名が島に上陸することが許される。実際に参加した大庭靖雄さんの作品「神の島の祭り」のお陰で、この奇祭の全容が明らかになっている。 |

|

参加者たちは、通船に分乗して島の船溜まりに着くと、全員全裸となって玄海灘に入り、禊をする掟になっている。海水で身を清めて初めて神域に立ち入ることが許される。素っ裸で海に入ることで、人間が如何に小さな存在であり、非力で脆弱な生き物であるかを思い知ることができるという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|