|

|

|

|

|

|

|

|

乱平定後の永禄年間1566年頃、成田村の名主が不動明王を背負って現在の場所に遷座し、現在の成田市並木町(なみきちょう)にある「不動塚」付近に伽藍を建立したと伝えられ、そこが成田山発祥の地といわれている。「新たに勝つ」という語に因み、新勝寺と名づけられ、東国鎮護の寺院となった。その後は、戦国期の混乱の中で荒廃してしまい、江戸時代までは寂れた寺となっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

江戸時代になると、江戸でたびたび成田不動の「出開帳(でがいちょう)」(秘宝特別公開)が行われた。元禄16年(1703)、富岡八幡宮の別当寺だった永代寺(えいたいじ)(現在の深川不動堂)で行われたのが初めで、江戸時代を通じて12回行われた記録がある。 |

|

|

歌舞伎役者の市川團十郎が成田不動に帰依して「成田屋」の屋号を名乗り、不動明王が登場する芝居を打ったことなどもあって、成田不動は庶民の信仰を集め、成田参詣が盛んとなり、今なお隆盛が続いている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

境内は広く、新旧のさまざまな建造物が並んで、庶民の信仰の場の雰囲気を醸し出している。江戸中期〜末期の建築である仁王門、三重塔、釈迦堂、額堂(がくどう)、光明堂(こうみょうどう)の5棟が国の重要文化財である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600X1200)279KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 釈迦堂は、大本堂左手の広場に建つ入母屋造の仏堂で、安政5年(1858)建立の旧本堂。後述の光明堂(二代前の本堂)と似た形式になるが、規模はこちらの方が一回り大きく、屋根正面に千鳥破風を付けた点も異なっている。堂の周囲には二十四孝と五百羅漢の浮彫が施されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600X1200)482KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

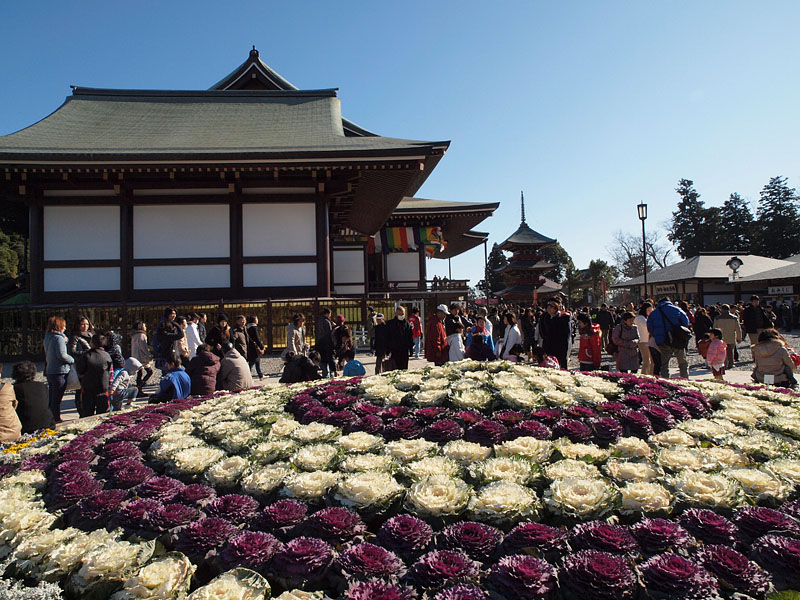

▼ 大本堂と釈迦堂の間の広場に見事なハボタン(葉牡丹、英語:ornamental cabbage)が植えられていた。ハボタンは、アブラナ科アブラナ属の多年草で、園芸植物として鮮やかな葉をつける。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600X1200)438KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ 名前の由来は、葉を牡丹の花に見立てたもので、 耐寒性に優れ、冬の公園を彩るほか、門松の添え物にも利用されるが、暖地では色づかず、寒地では屋外越冬ができないという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2600X1400)639KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 額堂(がくどう)は大本堂左裏の階段を上った先の平地に位置する。文久元年(1861)に建てられた入母屋造、建具や壁を造らない全面吹き放しの堂で、奉納額や絵馬を掲げるための建物である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 光明堂(こうみょうどう)は、額堂のさらに先に建つ入母屋造の仏堂で、元禄14年(1701)に建立。釈迦堂が本堂になる前の本堂である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1100)428KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 現在の本堂である大本堂のほか、かつての本堂だった釈迦堂や光明堂も参詣客で賑わっていた。これらの旧本堂は、いずれも国の重要文化財に指定されているだけあり、歴史と風格が備わっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

パノラマ写真(2000X1000)367KB

|

|